我が子の成長をゆっくり見守ろうと思っていたものの、

ついつい他の子と比較してしまう😣

「ウチの子の発達はこんなにゆっくりだけど大丈夫かな💦」

子育てをする中で、そんなふうに思ったことがある方もおられるのではないでしょうか?

そんな心配をされている親御さんに向けて、

子どもの発達がゆっくりでも大丈夫な理由を説明します。

ポイントは「ゆとり」。

この記事を読むと、ゆとりを持った子育てができるようになりますよ😊

時代の変化と子どもの育ち

近年、情報通信の世界は目覚ましい進化を遂げています。

通信速度は年々加速し、映画のダウンロードもあっという間。

ほんの10年前には想像もできなかったほど、動画学習などが手軽になりました。

そのため「学校や塾の在り方も大きく変わるのではないか」という声も聞かれるようになりました。

未来の子どもたちは、今とはまったく違うライフスタイルを生きているかもしれません。

変えられないもの ― 子どもの発達

しかし、時代の流れがどれほど速くても、変えられないものがあります。

それが 子どもの身体の発達速度 です。

「馬のように生後数時間で歩けるようになれ!」と言われても不可能ですよね。

人間の子どもは他の動物に比べて未成熟な状態で生まれてきます。

これは、身体よりも脳の発達を優先させているためだと考えられています。

脳に宿る「ゆとり」

赤ちゃんの頭が身体に比べて大きいのは、脳に「ゆとり」を残して生まれてくるからです。

その「ゆとり」があるからこそ、生まれたあとにどんな環境にも適応できるのです。

どこの国に生まれても、その国の言語を喋れるようになるために脳が構えている🧠

そんなイメージ。

つまり、発達がゆっくりであることには大切な意味があるのですね。

ピアジェの保存課題から学ぶこと

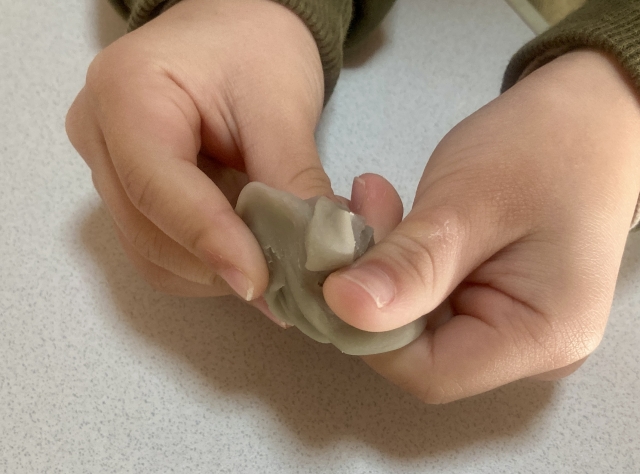

スイスの心理学者ピアジェが行った有名な「保存課題」という実験があります。

球状の粘土を細長く伸ばしても質量は変わりません。

しかし幼い子どもは、説明を聞くだけでは理解できないことがあります。

自分でその操作を体験することで、はじめて理解できるのです。

ここから分かるのは、

「自分の身体や感覚を使って実際にやってみること」が脳の発達に不可欠だ ということ。

時間はかかっても、その過程で得られた力は、後の成長をよりスムーズに導いてくれるのです。

デジタル時代とリアルの手触り

通信速度が飛躍的に速くなった今、動画での学習や情報収集は非常に便利になりました。

しかしその一方で、リアルな「手触り感」や「質感」が失われがちになっているようにも感じます。

だからこそ、現代においても 「粘土を触ること」には大きな意味がある のです。

子どもは自分で何でもやりたがります。

立っている物は倒し、倒れている物は立てようとする。

水が入っている容器の中身はこぼし、空の容器には水を注ぐ。

そんな時、リアルな手触り感を求めていると考えると、

子どもの行動が理解できるようになってきます。

大人からすると一見余計なことにも思える行動を通して、

ゆっくりと時間をかけながら脳を発達させているのです🧠

大人に求められる「心のゆとり」

私たち大人が大切にしたいのは、

子どもたちが自分のからだやこころを主体的に感じ取れる時間や場を用意すること。

そして、子どもの脳と身体の発達を「ゆっくり待つ」心のゆとりを持つことです😊

まとめ

- 情報社会はどんどん加速している

- けれど子どもの発達のスピードを変えられない

- ゆっくり育つからこそ適応力や学びが深まる

- リアルな体験が脳の発達には不可欠

- 大人も「待つ力」と「心のゆとり」を大切に